コンクリート造で発生する雨漏りの原因とは?|浸水被害のリスクが高い場所や兆候・サインまでご紹介

コンクリート造の建物と言えば、頑丈で耐久性に優れる事から雨漏りなど発生しないイメージも強いと思います。

しかし、一方でコンクリートは水分を吸水してしまう特性もあり、シーリングや防水層の劣化によって雨漏りを引き起こすリスクがあります。

そこで、この記事ではコンクリート造における雨漏りのリスクやよくある浸水原因、雨漏りの兆候やメンテナンス方法まで詳しい情報を解説いたします。

しかし、一方でコンクリートは水分を吸水してしまう特性もあり、シーリングや防水層の劣化によって雨漏りを引き起こすリスクがあります。

そこで、この記事ではコンクリート造における雨漏りのリスクやよくある浸水原因、雨漏りの兆候やメンテナンス方法まで詳しい情報を解説いたします。

目次 【表示】 【非表示】

- 〇コンクリート造の建物でも雨漏りは発生する?

- -「コンクリート=頑丈」の誤解

- -コンクリート造で発生するよくある雨漏りの原因

- 〇雨漏りが起きやすい場所とその特徴

- -1. 屋上・ベランダ

- -2. 外壁や開口部

- 〇放置は厳禁!雨漏りの兆候・サインとは?

- -①天井や壁のシミ・膨れ

- -②カビ臭や湿気の増加

- -③建材の劣化や変色

- 〇雨漏りの放置がもたらす深刻なリスク

- -①コンクリート造特有の浸水被害「爆裂」現象

- -②カビやシロアリの発生

- 〇コンクリート造における修理・メンテナンス方法

- -①シーリング打ち替え工事

- -②防水工事

- -③ひび割れ補修

- -④爆裂補修

- 〇コンクリート造における雨漏り調査・修理もお任せ下さい!

コンクリート造の建物でも雨漏りは発生する?

「鉄筋コンクリート造(RC造)」や「鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)」といった構造の建物は、一般的に「丈夫で壊れにくい」「雨風に強い」といった印象が大きいと思います。

確かに構造的な耐久性や耐震性は高いものの、その一方で「コンクリート=絶対に雨漏りしない」というわけではありません!

実際には築年数の経過とともに外壁や屋上などの防水性能も少しずつ低下していき、思いもよらぬ箇所から雨水が侵入するケースもあります。

頑丈なコンクリート造の建物であっても、適切なメンテナンスを怠れば木造住宅と同じように雨漏りを生じさせてしまうリスクは大きくなります!

ここでは、コンクリートで造られる建物の特徴とよくある雨漏り原因について詳しく見ていきましょう。

確かに構造的な耐久性や耐震性は高いものの、その一方で「コンクリート=絶対に雨漏りしない」というわけではありません!

実際には築年数の経過とともに外壁や屋上などの防水性能も少しずつ低下していき、思いもよらぬ箇所から雨水が侵入するケースもあります。

頑丈なコンクリート造の建物であっても、適切なメンテナンスを怠れば木造住宅と同じように雨漏りを生じさせてしまうリスクは大きくなります!

ここでは、コンクリートで造られる建物の特徴とよくある雨漏り原因について詳しく見ていきましょう。

「コンクリート=頑丈」の誤解

まず、コンクリートは確かに頑丈な建材ですが、水を通さないというわけではありません。

コンクリートは水・セメント・骨材(砂・砂利)を混ぜる事で作られますが、その過程で内部に非常に微細な隙間(毛細管)が生じます。

雨水は、そうした隙間を通してゆっくりと浸透してしてしまいます。

また、建物の各部位には構造的にどうしても隙間やつなぎ目が生じるため、完全に水の侵入を防ぐことは困難です。

たとえ頑丈なコンクリート構造であっても雨漏り被害を招く可能性はあります。

定期的なメンテナンスを行っていくことが非常に大切です!

コンクリートは水・セメント・骨材(砂・砂利)を混ぜる事で作られますが、その過程で内部に非常に微細な隙間(毛細管)が生じます。

雨水は、そうした隙間を通してゆっくりと浸透してしてしまいます。

また、建物の各部位には構造的にどうしても隙間やつなぎ目が生じるため、完全に水の侵入を防ぐことは困難です。

たとえ頑丈なコンクリート構造であっても雨漏り被害を招く可能性はあります。

定期的なメンテナンスを行っていくことが非常に大切です!

コンクリート造で発生するよくある雨漏りの原因

コンクリート建物で雨漏りが発生する代表的な原因は、「ひび割れ」「シーリング材」「防水層」の3点が挙げられます。

以下に、それぞれ詳しくご紹介いたします。

以下に、それぞれ詳しくご紹介いたします。

①コンクリートのひび割れ(クラック)

コンクリートは温度変化・乾燥収縮などを原因として、ひび割れ(クラック)を生じさせることがあります。

・乾燥収縮

乾燥収縮における「収縮」とは、コンクリート内部の水分が蒸発(乾燥)する事でその体積が縮むことです。収縮とあわせてコンクリートに負荷がかかる事から、ひび割れを発生させてしまう事があります。

乾燥収縮は、コンクリートがひび割れてしまう一番の要因と言われています!

・温度変化

コンクリートは、温度変化によっても収縮・膨張します。そうした特徴もコンクリートの負荷に繋がり、それがひび割れを招いてしまう原因となります。

上記によって発生したひび割れは浸水を招く隙間となるため、そうした状態を放置することはおすすめ出来ません。

・乾燥収縮

乾燥収縮における「収縮」とは、コンクリート内部の水分が蒸発(乾燥)する事でその体積が縮むことです。収縮とあわせてコンクリートに負荷がかかる事から、ひび割れを発生させてしまう事があります。

乾燥収縮は、コンクリートがひび割れてしまう一番の要因と言われています!

・温度変化

コンクリートは、温度変化によっても収縮・膨張します。そうした特徴もコンクリートの負荷に繋がり、それがひび割れを招いてしまう原因となります。

上記によって発生したひび割れは浸水を招く隙間となるため、そうした状態を放置することはおすすめ出来ません。

②シーリング材の劣化

コンクリート造に限らず、シーリング材の劣化は住宅で発生する雨漏り被害の中でも最も多い原因です!

建物の目地やサッシまわりなどに使用されているシーリング材は、日光や雨風に晒され続ける事で劣化が進行していきます。

徐々に硬化が進み、ひび割れや肉痩せを招くことで浸水被害を招く隙間を生じさせてしまいます。

種類によっても変わりますが、シーリング材の耐用年数はおおよそ10年程度とされています。

ただし、紫外線の影響を受けやすい特徴から南面や屋上付近などに施されたシーリング材は劣化が早く進む傾向にありますので注意しましょう。

建物の目地やサッシまわりなどに使用されているシーリング材は、日光や雨風に晒され続ける事で劣化が進行していきます。

徐々に硬化が進み、ひび割れや肉痩せを招くことで浸水被害を招く隙間を生じさせてしまいます。

種類によっても変わりますが、シーリング材の耐用年数はおおよそ10年程度とされています。

ただし、紫外線の影響を受けやすい特徴から南面や屋上付近などに施されたシーリング材は劣化が早く進む傾向にありますので注意しましょう。

③防水層の劣化

屋上やバルコニーは非常に便利である一方、浸水リスクが高い場所です。

雨が直接降り注ぐ場所でありながら排水性は低く、防水工事によって形成される「防水層」により雨水の浸水が防がれています。

防水工事の種類によって形成される防水層の特徴は変わりますが、共通して弱点となるのが太陽から降り注ぐ紫外線です。

徐々に劣化が進行する事でひび割れや剥がれを生じさせ、浸水を招いてしまいます。

雨が直接降り注ぐ場所でありながら排水性は低く、防水工事によって形成される「防水層」により雨水の浸水が防がれています。

防水工事の種類によって形成される防水層の特徴は変わりますが、共通して弱点となるのが太陽から降り注ぐ紫外線です。

徐々に劣化が進行する事でひび割れや剥がれを生じさせ、浸水を招いてしまいます。

雨漏りが起きやすい場所とその特徴

雨漏りというと、「天井から水がポタポタ落ちてくる」といったイメージを持たれる方が多いかもしれません。

しかし、実際には建物のさまざまな部位から雨水が侵入する可能性があり、それによる被害も様々です。

ここでは、コンクリート建物において雨漏りが起きやすい代表的な箇所とその特徴についてご紹介します。

しかし、実際には建物のさまざまな部位から雨水が侵入する可能性があり、それによる被害も様々です。

ここでは、コンクリート建物において雨漏りが起きやすい代表的な箇所とその特徴についてご紹介します。

1. 屋上・ベランダ

コンクリート造の建物における雨漏り被害で最も多いとされるのが、「屋上」や「ベランダ」からの浸水です。

それらの場所は紫外線の影響を受け続ける場所であることから、床面に施された防水層や笠木に施されたシーリング材の劣化も進みやすい場所です。

屋上防水にはシート防水、ウレタン防水、FRP防水などの種類がありますが、どの様な防水工事であっても経年劣化は避けられません。

著しい劣化進行はひび割れ・剥がれなどを発生させ、そうして出来た隙間から浸水被害を引き起こしてしまいます。

また、排水口の詰まりやドレンの不具合は雨水の滞留を招くことで、予期せぬ場所への雨水の流れ込みを招くリスクにもなります。

定期的な清掃も、浸水リスクを低減させる重要なメンテナンスです!

それらの場所は紫外線の影響を受け続ける場所であることから、床面に施された防水層や笠木に施されたシーリング材の劣化も進みやすい場所です。

屋上防水にはシート防水、ウレタン防水、FRP防水などの種類がありますが、どの様な防水工事であっても経年劣化は避けられません。

著しい劣化進行はひび割れ・剥がれなどを発生させ、そうして出来た隙間から浸水被害を引き起こしてしまいます。

また、排水口の詰まりやドレンの不具合は雨水の滞留を招くことで、予期せぬ場所への雨水の流れ込みを招くリスクにもなります。

定期的な清掃も、浸水リスクを低減させる重要なメンテナンスです!

2. 外壁や開口部

外壁は建物を取り囲む最前線とも言える存在で、雨風や気温差の影響をダイレクトに受ける場所です。

たとえ頑丈なコンクリート外壁であっても、微細なひび割れや目地部分のシーリング材の劣化が進むとそこから雨水は浸水してしまいます。

特に注意が必要なのが、窓やドアといった「開口部」と外壁との取り合い部分です。

これらの接合部は構造上必ず隙間が生じるため、浸水リスクが高い場所と言えます。

たとえ頑丈なコンクリート外壁であっても、微細なひび割れや目地部分のシーリング材の劣化が進むとそこから雨水は浸水してしまいます。

特に注意が必要なのが、窓やドアといった「開口部」と外壁との取り合い部分です。

これらの接合部は構造上必ず隙間が生じるため、浸水リスクが高い場所と言えます。

放置は厳禁!雨漏りの兆候・サインとは?

雨漏りはある日突然大きな被害として現れることもありますが、事前に小さな兆候が発生する事も多いです。

しかし、そうしたサインは気付きにくい事も多く、見逃してしまうことで修繕にかかる費用や手間は増してしまいます。

特にコンクリート造の建物では、表面的には頑丈に見えても内部で水分がじわじわと浸透していることもあります。

早期発見のためも、以下のような雨漏りの兆候やサインには注意しましょう!

しかし、そうしたサインは気付きにくい事も多く、見逃してしまうことで修繕にかかる費用や手間は増してしまいます。

特にコンクリート造の建物では、表面的には頑丈に見えても内部で水分がじわじわと浸透していることもあります。

早期発見のためも、以下のような雨漏りの兆候やサインには注意しましょう!

①天井や壁のシミ・膨れ

まず、もっとも分かりやすい雨漏りのサインのひとつが、天井や壁に現れる「シミ」「膨れ」です。

雨水が建物内部に侵入し、住宅構造部を浸水経路として内装材にまで到達してしまう事で発生します。

特にシミは時間の経過とともに広がり、色が濃くなっていく傾向があります。

また、壁紙が浮いたり、塗装面が膨らんだりする場合も内部に水分が溜まっている可能性があります。

上記のような症状が発生する箇所は、浸水原因によって大きく変わります。

そのため、目立たない場所、たとえば家具の裏側や収納スペースの中などにもシミができることがあるため注意が必要です。

雨水が建物内部に侵入し、住宅構造部を浸水経路として内装材にまで到達してしまう事で発生します。

特にシミは時間の経過とともに広がり、色が濃くなっていく傾向があります。

また、壁紙が浮いたり、塗装面が膨らんだりする場合も内部に水分が溜まっている可能性があります。

上記のような症状が発生する箇所は、浸水原因によって大きく変わります。

そのため、目立たない場所、たとえば家具の裏側や収納スペースの中などにもシミができることがあるため注意が必要です。

②カビ臭や湿気の増加

「最近、部屋がなんとなくカビ臭い」と感じることがあれば、それも雨漏りのサインかもしれません。

雨水が建物の内部に浸入し完全に乾かない状態が続くと、そこに湿気がこもることでカビの発生につながります。

特に梅雨時や秋の長雨の季節は、室内の空気の変化に敏感になっておくことが大切です。

「換気をしているのに臭いが取れない...」「除湿しても湿度が高い...」と感じるようであれば、浸水被害が発生している可能性があります。

雨水が建物の内部に浸入し完全に乾かない状態が続くと、そこに湿気がこもることでカビの発生につながります。

特に梅雨時や秋の長雨の季節は、室内の空気の変化に敏感になっておくことが大切です。

「換気をしているのに臭いが取れない...」「除湿しても湿度が高い...」と感じるようであれば、浸水被害が発生している可能性があります。

③建材の劣化や変色

たとえば、フローリングの木材が反ってきたり、壁の塗装が剥がれたりするのは水分が建材に影響を与えているサインです。

また、金属部分のサビや鉄筋コンクリートの表面に赤茶色のシミ(鉄筋の錆汁)が見られる場合、コンクリート内部の鉄筋の腐食が進んでいる可能性があります。

このような症状は構造上の問題に発展するリスクもあるため、放置せず早めに対処することが大切です!

また、金属部分のサビや鉄筋コンクリートの表面に赤茶色のシミ(鉄筋の錆汁)が見られる場合、コンクリート内部の鉄筋の腐食が進んでいる可能性があります。

このような症状は構造上の問題に発展するリスクもあるため、放置せず早めに対処することが大切です!

雨漏りの放置がもたらす深刻なリスク

「少し濡れているだけだから大丈夫...」と軽く見てしまいがちですが、雨漏りは放置することで建物だけでなく住む人の健康や安全にも大きな影響を及ぼします。

表面に見える被害が小さくても、内部では想像以上に深刻なトラブルが進行していることもあります。

ここでは、雨漏りを放置した場合に起こり得る代表的なリスクをご紹介いたします!

表面に見える被害が小さくても、内部では想像以上に深刻なトラブルが進行していることもあります。

ここでは、雨漏りを放置した場合に起こり得る代表的なリスクをご紹介いたします!

①コンクリート造特有の浸水被害「爆裂」現象

「爆裂(ばくれつ)」とはコンクリート内部の鉄筋が錆びて膨張することで、内側からコンクリートを押し割ってしまう現象を指します。

これにより、コンクリートの表面が割れたり剥がれたりしてしまいます。

鉄骨が錆びてしまう原因として挙げられるのが、やはり「水分」です。

浸水被害によって吸水した水分が鉄骨に影響を及ぼす事で、爆裂現象を生じさせるリスクは大きくなります。

特に鉄筋コンクリート造(RC造)の建物では表面からでは劣化の進行具合が分かりづらいため、気づかないうちに深刻な状態になってしまうケースも多いです。

場合によっては、コンクリートの剥離や崩落といった重大な被害に発展することもありますので注意が必要です。

これにより、コンクリートの表面が割れたり剥がれたりしてしまいます。

鉄骨が錆びてしまう原因として挙げられるのが、やはり「水分」です。

浸水被害によって吸水した水分が鉄骨に影響を及ぼす事で、爆裂現象を生じさせるリスクは大きくなります。

特に鉄筋コンクリート造(RC造)の建物では表面からでは劣化の進行具合が分かりづらいため、気づかないうちに深刻な状態になってしまうケースも多いです。

場合によっては、コンクリートの剥離や崩落といった重大な被害に発展することもありますので注意が必要です。

②カビやシロアリの発生

雨漏りによって発生する湿気は、カビやシロアリの発生する大きな要因です。

カビは特に注意が必要で、アレルギーや喘息などの健康被害を引き起こすことがあります!特に、小さなお子様や高齢者のいるご家庭では要注意です。

また、シロアリと聞くと「木造住宅の問題」と思われがちですが、実はコンクリート造でも油断は禁物です!

床下や壁の中の木材はシロアリの標的となることも多く、とくに玄関土間や浴室、勝手口などのまわりは被害が起こりやすいポイントです。

見た目に異常がなくても、「カビ臭がする」「床がふわふわする」「壁紙が浮いてきた」などの症状がある場合、内部ではすでに被害が進んでいるかもしれません。

木造・コンクリート造に関わらず、雨漏りや湿気のサインを見逃さずに早めの点検・対策を行うことが大切です。

カビは特に注意が必要で、アレルギーや喘息などの健康被害を引き起こすことがあります!特に、小さなお子様や高齢者のいるご家庭では要注意です。

また、シロアリと聞くと「木造住宅の問題」と思われがちですが、実はコンクリート造でも油断は禁物です!

床下や壁の中の木材はシロアリの標的となることも多く、とくに玄関土間や浴室、勝手口などのまわりは被害が起こりやすいポイントです。

見た目に異常がなくても、「カビ臭がする」「床がふわふわする」「壁紙が浮いてきた」などの症状がある場合、内部ではすでに被害が進んでいるかもしれません。

木造・コンクリート造に関わらず、雨漏りや湿気のサインを見逃さずに早めの点検・対策を行うことが大切です。

コンクリート造における修理・メンテナンス方法

それでは、実際にコンクリート造の建物には、どの様なメンテナンス・修理が必要となるのでしょうか。

以下に、それぞれ詳しくご紹介いたします。

以下に、それぞれ詳しくご紹介いたします。

①シーリング打ち替え工事

まず、シーリングの劣化を原因として雨漏り被害が生じている場合に行われるのが、シーリング補修です。

一般的に行われる「シーリング打ち替え工事」では、劣化した古いシーリング材をすべて撤去し、新しいシーリング材を充填します。

撤去から充填までの工程には、プライマーと呼ばれる下塗り材を使って密着性を高める作業も含まれており、これにより防水性能がしっかり確保されます。

シーリング材は時間の経過とともに硬化やひび割れを起こすため、10年を目安に点検・補修を行うのが理想です。

外壁の目地やサッシまわりに劣化が見られる場合は、早めの対応が雨漏り防止につながります

一般的に行われる「シーリング打ち替え工事」では、劣化した古いシーリング材をすべて撤去し、新しいシーリング材を充填します。

撤去から充填までの工程には、プライマーと呼ばれる下塗り材を使って密着性を高める作業も含まれており、これにより防水性能がしっかり確保されます。

シーリング材は時間の経過とともに硬化やひび割れを起こすため、10年を目安に点検・補修を行うのが理想です。

外壁の目地やサッシまわりに劣化が見られる場合は、早めの対応が雨漏り防止につながります

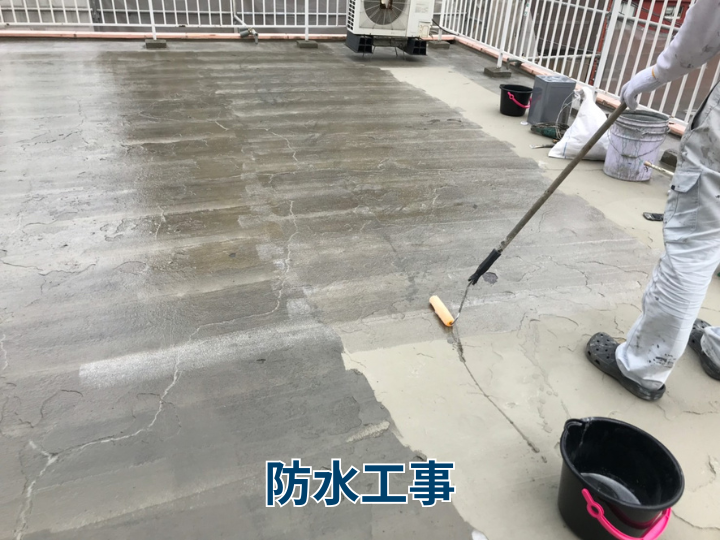

②防水工事

コンクリート造に限らず、ベランダや陸屋根のメンテナンス方法として必要不可欠なのが「防水工事」です。

劣化進行によってひび割れや剥がれが生じている防水層の機能を回復させ、それによる浸水を防ぎます。

防水工事の種類はウレタン防水・シート防水・FRP防水など様々で、それによって特徴や耐用年数も変わってきます。

施工箇所の形状や状態によっても最適な方法の種類は変わるため、事前に点検を行った上でしっかりと見極める事が大切です。

劣化進行によってひび割れや剥がれが生じている防水層の機能を回復させ、それによる浸水を防ぎます。

防水工事の種類はウレタン防水・シート防水・FRP防水など様々で、それによって特徴や耐用年数も変わってきます。

施工箇所の形状や状態によっても最適な方法の種類は変わるため、事前に点検を行った上でしっかりと見極める事が大切です。

③ひび割れ補修

コンクリート外壁にひび割れが生じている場合、その程度によって補修によって対応する事が可能です。

一般的に、ひび割れ部分を電動工具でカット(Vカット・Uカット)した上で下地調整・補修材を使用した補修が行われます。

また、カットした部分を滑らかにするため、フィラーを塗布する事も大切です。

一般的に、ひび割れ部分を電動工具でカット(Vカット・Uカット)した上で下地調整・補修材を使用した補修が行われます。

また、カットした部分を滑らかにするため、フィラーを塗布する事も大切です。

④爆裂補修

爆裂を生じさせているコンクリートを補修する場合、その周辺をハンマーなどで削る斫り(はつり)という作業が必要となります。

その後、内部の鉄筋に生じている錆を落とし、モルタルを使用して削り取った箇所を成形します。

爆裂保守で特に大事になるのが、鉄筋部に生じた錆の除去です!

わずかでも残っていれば再発する危険性があるため、しっかりと取り除くことが大切となります。

その後、内部の鉄筋に生じている錆を落とし、モルタルを使用して削り取った箇所を成形します。

爆裂保守で特に大事になるのが、鉄筋部に生じた錆の除去です!

わずかでも残っていれば再発する危険性があるため、しっかりと取り除くことが大切となります。

コンクリート造における雨漏り調査・修理もお任せ下さい!

今回は、コンクリート造の建物における雨漏りリスクやメンテナンス方法について詳しくご紹介いたしました!

コンクリート造の建物はたしかに丈夫で耐久性に優れる特徴を持っていますが、他の建て材同様にひび割れや部材の劣化によって雨漏りを生じさせてしまうリスクがあります。

浸水リスクを低減させるためには、定期的な点検やメンテナンスが必要不可欠です!

必要に応じて、ひび割れの補修や防水工事などをしっかりと行っていきましょう。

また、「雨漏り専門赤外線調査.com」では、コンクリート造の建物で発生した雨漏り被害の調査・修理工事にもご対応可能です!

専用メールフォームやお電話にて、ぜひお気軽にご相談ください。

コンクリート造の建物はたしかに丈夫で耐久性に優れる特徴を持っていますが、他の建て材同様にひび割れや部材の劣化によって雨漏りを生じさせてしまうリスクがあります。

浸水リスクを低減させるためには、定期的な点検やメンテナンスが必要不可欠です!

必要に応じて、ひび割れの補修や防水工事などをしっかりと行っていきましょう。

また、「雨漏り専門赤外線調査.com」では、コンクリート造の建物で発生した雨漏り被害の調査・修理工事にもご対応可能です!

専用メールフォームやお電話にて、ぜひお気軽にご相談ください。