新築で雨漏りが発生する原因とは?浸水リスクが高い場所や対処方法・保証に関する情報を分かりやすく解説!

新築住宅でも雨漏りは起こる?その原因とは?

まず、建物で雨漏りが発生する原因の多くは、使用されている建材や部材の劣化によるものです。

そのため、全ての建材が新品である新築住宅は「どこも不具合がなくて安心!」と思われることも当然だと思います。

しかし、たとえ新築住宅であっても雨漏り被害を招いてしまうケースはあります!

「新築=雨漏りしない」という思い込みはときに対応の遅れにつながり、被害を大きくしてしまうリスクとなります。

大切なのは万が一の雨漏りに備えて正しい知識を持ち、早めに対応することです!

そこで、まずは新築で雨漏り被害が発生してしまう原因やその発生リスクが高い場所についてご紹介いたします。

そのため、全ての建材が新品である新築住宅は「どこも不具合がなくて安心!」と思われることも当然だと思います。

しかし、たとえ新築住宅であっても雨漏り被害を招いてしまうケースはあります!

「新築=雨漏りしない」という思い込みはときに対応の遅れにつながり、被害を大きくしてしまうリスクとなります。

大切なのは万が一の雨漏りに備えて正しい知識を持ち、早めに対応することです!

そこで、まずは新築で雨漏り被害が発生してしまう原因やその発生リスクが高い場所についてご紹介いたします。

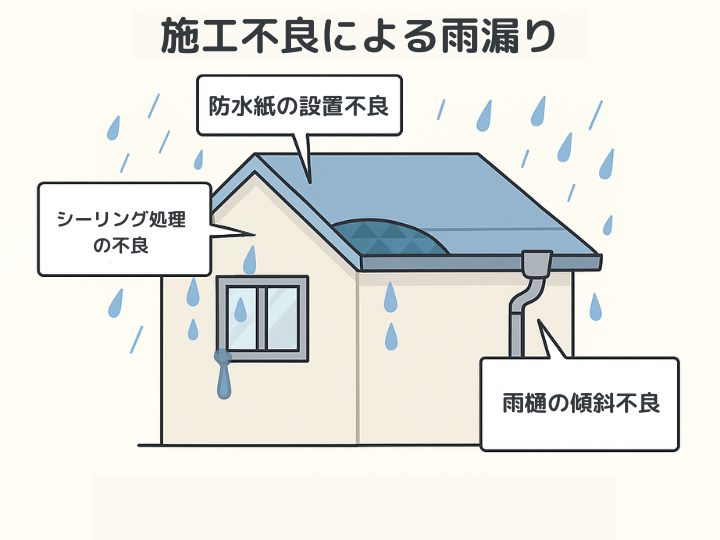

新築住宅の雨漏りリスク①:施工不良

「施工不良」は、新築住宅で発生する雨漏り被害の中でも一番大きな要因です。

例えば、

・外壁のシーリングがきちんと施されていなかった...

・屋根に設置された防水紙の設置に不備があった...

・雨樋のが適切な傾斜で設置されなかった...

などの施工不良は、雨水が建物内部に浸入してしまう原因となります。

一から住宅をつくる新築住宅は非常に規模の大きな施工であり、各工程ごとに高い専門性と正確な作業が求められます。

ほんのわずかなミスでも、完成後に深刻な不具合を引き起こす可能性があります!

例えば、

・外壁のシーリングがきちんと施されていなかった...

・屋根に設置された防水紙の設置に不備があった...

・雨樋のが適切な傾斜で設置されなかった...

などの施工不良は、雨水が建物内部に浸入してしまう原因となります。

一から住宅をつくる新築住宅は非常に規模の大きな施工であり、各工程ごとに高い専門性と正確な作業が求められます。

ほんのわずかなミスでも、完成後に深刻な不具合を引き起こす可能性があります!

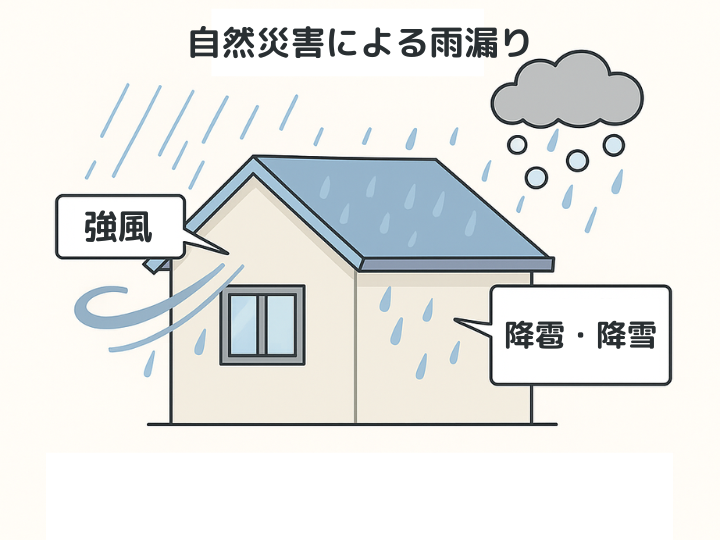

新築住宅の雨漏りリスク②:自然災害

一方、新築住宅で発生する雨漏り原因として次に多いのが、「自然災害」です。

一般的に住宅に使用される部材は経年によって耐久性も低下していくため、台風や降雪による自然災害による影響も受けやすくなっていきます。

しかし、近年では「ゲリラ豪雨」や「大規模な降雹」など、異常気象とも思える天候も観測されることが多いです。

いかに耐久性に優れた新品の部材も、そうした影響を受ける事で損傷・破損してしまうリスクは少なからずあります。

たとえ新築住宅であっても、そうした自然の脅威によって被災してしまうリスクがある点は念頭に置いてきましょう。

一般的に住宅に使用される部材は経年によって耐久性も低下していくため、台風や降雪による自然災害による影響も受けやすくなっていきます。

しかし、近年では「ゲリラ豪雨」や「大規模な降雹」など、異常気象とも思える天候も観測されることが多いです。

いかに耐久性に優れた新品の部材も、そうした影響を受ける事で損傷・破損してしまうリスクは少なからずあります。

たとえ新築住宅であっても、そうした自然の脅威によって被災してしまうリスクがある点は念頭に置いてきましょう。

住宅における雨漏りリスクが高い場所とは?

雨漏りはあらゆる部位から発生する可能性がありますが、建物の中には特に浸水リスクが高い場所も存在します!

次に、建物の中でも雨漏りが発生しやすい場所とその要因について詳しくご紹介いたします。

次に、建物の中でも雨漏りが発生しやすい場所とその要因について詳しくご紹介いたします。

屋根と外壁の取り合い部分

ベランダ・バルコニー

ベランダやバルコニーは排水性が悪く、雨漏りリスクが高い場所です。

特に、床面の防水工事や排水口まわりの施工不良は浸水を生じさせてしまう大きな原因となります。

また、意外に多い雨漏りの要因としてはパラペットに設置された「笠木」の不具合が挙げられます。

特に、笠木同士や外壁との取り合い部のシール処理の甘さは雨漏りに直結する施工不良となります。

特に、床面の防水工事や排水口まわりの施工不良は浸水を生じさせてしまう大きな原因となります。

また、意外に多い雨漏りの要因としてはパラペットに設置された「笠木」の不具合が挙げられます。

特に、笠木同士や外壁との取り合い部のシール処理の甘さは雨漏りに直結する施工不良となります。

サッシ(窓まわり)

外壁で生じる雨漏りとしては、モルタル外壁やサイディング外壁に設置されるサッシ(窓周り)にも注意が必要です。

サッシ周りの防水処理が不十分であれば、じわじわと浸水被害を招いてしまいます。

また、稀なケースではありますが、自然災害の影響として強風による飛来物によって窓ガラスが割れてしまう被害などが考えられます。

サッシ周りの防水処理が不十分であれば、じわじわと浸水被害を招いてしまいます。

また、稀なケースではありますが、自然災害の影響として強風による飛来物によって窓ガラスが割れてしまう被害などが考えられます。

トップライト(天窓)

採光のために設置されるトップライト(天窓)ですが、実は雨漏りリスクが高い部位でもあります。

サッシ(窓まわり)同様、屋根と天窓の取り合い部の防水処理に不備があれば浸水被害を生じさせてしまいます。

屋根の上は直接雨水が降り注ぐ場所であるからこそ、防水処理の精度が非常に重要となります。

サッシ(窓まわり)同様、屋根と天窓の取り合い部の防水処理に不備があれば浸水被害を生じさせてしまいます。

屋根の上は直接雨水が降り注ぐ場所であるからこそ、防水処理の精度が非常に重要となります。

新築住宅で雨漏りが発生した際の対処方法

「天井からポタポタと水が…」「壁紙がじんわり濡れている…」

せっかく住宅を新築されたというのに、雨漏りが発生してしまったとあっては慌ててしまいますよね。

また、浸水被害が軽微であれば「新築だから雨漏りなんて発生するはずがない!」との思い込みから、被害を放置してしまう事も考えられます。

しかし、雨漏りは放っていても決して良くなることはなく、その被害はどんどん大きくなってしまいます。

そこで、そうした被害を最小限に抑えるためにも、新築で雨漏りが発生してしまった際の対処方法について詳しくご紹介いたします。

せっかく住宅を新築されたというのに、雨漏りが発生してしまったとあっては慌ててしまいますよね。

また、浸水被害が軽微であれば「新築だから雨漏りなんて発生するはずがない!」との思い込みから、被害を放置してしまう事も考えられます。

しかし、雨漏りは放っていても決して良くなることはなく、その被害はどんどん大きくなってしまいます。

そこで、そうした被害を最小限に抑えるためにも、新築で雨漏りが発生してしまった際の対処方法について詳しくご紹介いたします。

①まずは応急処置で被害拡大を防止!

新築住宅で雨漏りが発生した際、まず重要となるのが「応急処置」です。

天井から雨水が垂れてくるような状況では、その下部に設置された電化製品や家具、床面も影響を受けてしまいます。

まずはそれらを避難させ、床面の水分はふき取った上でバケツを設置するなどして対処しましょう。

電化製品や家具の移動が難しい場合には、ブルーシートを被せてしまう事も一つの手です。

住宅の新築となれば、そのタイミングで家電や家具を新品に買い替える方も多くいらっしゃると思います。

ダメージを最小限に抑えるためにも、まずは落ち着いて対応しましょう。

天井から雨水が垂れてくるような状況では、その下部に設置された電化製品や家具、床面も影響を受けてしまいます。

まずはそれらを避難させ、床面の水分はふき取った上でバケツを設置するなどして対処しましょう。

電化製品や家具の移動が難しい場合には、ブルーシートを被せてしまう事も一つの手です。

住宅の新築となれば、そのタイミングで家電や家具を新品に買い替える方も多くいらっしゃると思います。

ダメージを最小限に抑えるためにも、まずは落ち着いて対応しましょう。

②新築工事を行った「施工会社」へ連絡

前述の通り、新築住宅で発生する雨漏り被害の多くは「施工不良」「自然災害」によって発生します!

天災による被害に心当たりが無い場合には、特に施工不良による浸水被害である可能性が高い状態です。

そのため、新築住宅で雨漏りが発生した際にまず最初に連絡するべきなのは、新築工事を行った施工会社となります。

業者によって対応は変わってきますが、中にはすぐに現地調査を行い、そのまま補修に入ってくれる業者もあります。

もし、「連絡がつかない」など対応が不誠実な場合には、第三者機関や専門業者への相談を検討しましょう。

また、後述いたしますが新築から10年未満に発生した施工不良による雨漏り被害は、保証が受けられる可能性があります。

そのため、引き渡し時に受け取った書類や契約書なども確認し、以下の様な記録を取っておくとなお安心です。

天災による被害に心当たりが無い場合には、特に施工不良による浸水被害である可能性が高い状態です。

そのため、新築住宅で雨漏りが発生した際にまず最初に連絡するべきなのは、新築工事を行った施工会社となります。

業者によって対応は変わってきますが、中にはすぐに現地調査を行い、そのまま補修に入ってくれる業者もあります。

もし、「連絡がつかない」など対応が不誠実な場合には、第三者機関や専門業者への相談を検討しましょう。

また、後述いたしますが新築から10年未満に発生した施工不良による雨漏り被害は、保証が受けられる可能性があります。

そのため、引き渡し時に受け取った書類や契約書なども確認し、以下の様な記録を取っておくとなお安心です。

雨漏り発生時の記録例

・雨漏りに気づいた日時

・雨漏り被害発生時の天候

・雨漏り被害の状況(スマートフォンなどで撮影)

・雨漏り被害を範囲

・雨漏り被害発生時の天候

・雨漏り被害の状況(スマートフォンなどで撮影)

・雨漏り被害を範囲

新築で雨漏りが発生した際の保証について

施工不良や自然災害によって新築住宅で雨漏りが発生した場合、「保証はないの?」「修理費用は自分で負担しなければならないの?」とご不安になってしまいますよね。

結論として、新築住宅には法律で定められた保証制度があり、さらに自然災害が原因であれば火災保険の対象になる可能性もあります!

しかし、保証制度や保険はすべてのケースで適用されるわけではなく、内容を正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、住宅の雨漏りに関する保証制度と、火災保険との関係について分かりやすくご紹介いたします。

結論として、新築住宅には法律で定められた保証制度があり、さらに自然災害が原因であれば火災保険の対象になる可能性もあります!

しかし、保証制度や保険はすべてのケースで適用されるわけではなく、内容を正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、住宅の雨漏りに関する保証制度と、火災保険との関係について分かりやすくご紹介いたします。

「品確法」で定められている10年間の保証

新築住宅には引き渡しから10年間、特定の不具合に対する保証が法律で義務付けられています。

これは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づくもので、施工業者によるサービスや制度ではありません。

新築住宅に施工不良を原因として雨漏りなどの不具合が発生した場合、施工業者は無償で修補する責任を負います。

さらに、万が一施工業者が倒産した場合でも「住宅瑕疵担保履行法」により施工業者があらかじめ加入している保険や供託金から補修費が支払われるため、大きな安心材料となります。

これは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づくもので、施工業者によるサービスや制度ではありません。

新築住宅に施工不良を原因として雨漏りなどの不具合が発生した場合、施工業者は無償で修補する責任を負います。

さらに、万が一施工業者が倒産した場合でも「住宅瑕疵担保履行法」により施工業者があらかじめ加入している保険や供託金から補修費が支払われるため、大きな安心材料となります。

保証が適用されないケースに注意!

保証制度があるとはいえ、すべての雨漏りが無条件で対象になるわけではありません。

以下のようなケースでは、保証が適用されないことがありますので注意が必要です。

・住人による改修・リフォームが原因の雨漏り

・不適切な使用による破損

・風災・雹災などの自然災害による損害(※後述する火災保険の対象になることあり)

以下のようなケースでは、保証が適用されないことがありますので注意が必要です。

・住人による改修・リフォームが原因の雨漏り

・不適切な使用による破損

・風災・雹災などの自然災害による損害(※後述する火災保険の対象になることあり)

自然災害による雨漏りと火災保険の活用

台風や豪雨、強風といった自然災害が原因で雨漏りが発生した場合、火災保険が適用される可能性があります。

火災保険と聞くと「火事だけに対応する保険」と思われがちですが、多くの住宅用火災保険には以下のような自然災害の補償項目が含まれています。

火災保険と聞くと「火事だけに対応する保険」と思われがちですが、多くの住宅用火災保険には以下のような自然災害の補償項目が含まれています。

| 風災(竜巻・台風・強風) | 棟板金の飛散、屋根材の飛散、 など |

| 雹(ひょう)災害 | 屋根材の破損、雨樋の破損や穴あき 、など |

| 雪災 | 雨樋の破損や歪み など |

ただし、保険が適用されるには保険会社の審査が必要であり、申請期限や補償範囲が定められている点にも注意しましょう。

また、契約内容によって補償範囲や免責金額が異なりますので、一度ご自身の火災保険の内容を見直しておくことをおすすめします。

また、契約内容によって補償範囲や免責金額が異なりますので、一度ご自身の火災保険の内容を見直しておくことをおすすめします。

申請前にチェック!火災保険の注意点

【火災保険の注意点】

・補償範囲は自然災害による破損に限られる

・申請期限は原則3年以内

・原状復帰以上のグレードアップは補償の対象外

・補償範囲は自然災害による破損に限られる

・申請期限は原則3年以内

・原状復帰以上のグレードアップは補償の対象外

住宅が自然災害による被害を受けた際に非常に心強い味方となる「火災保険」ですが、いくつか注意点も存在します。

まず、当然ですが火災保険が適用されるのは自然災害による被害に限られます。

適用には保険会社の審査が必要となり、「誤って窓を割ってしまった...」「DIYによるリフォームを失敗してしまった...」などの損傷や不具合は保証されません!

また、前述の通り火災保険には申請期限が定められていますが、その期限は原則として被害が発生してから3年です。

そのため、被害を確認した場合には出来るだけ早くに対応する事が大切となります!

さらに、火災保険は損傷前の状態を基準としてグレードアップを行う様な施工は保証されません。

あくまで原状復帰を目的とする工事が補償範囲となりますので、注意しましょう。

まず、当然ですが火災保険が適用されるのは自然災害による被害に限られます。

適用には保険会社の審査が必要となり、「誤って窓を割ってしまった...」「DIYによるリフォームを失敗してしまった...」などの損傷や不具合は保証されません!

また、前述の通り火災保険には申請期限が定められていますが、その期限は原則として被害が発生してから3年です。

そのため、被害を確認した場合には出来るだけ早くに対応する事が大切となります!

さらに、火災保険は損傷前の状態を基準としてグレードアップを行う様な施工は保証されません。

あくまで原状復帰を目的とする工事が補償範囲となりますので、注意しましょう。

まとめ

今回は、新築住宅で発生する雨漏りの原因や対処方法、保証についてを中心にご紹介をさせていただきました。

新築住宅における雨漏り原因としては、多くの場合において「施工不良」「自然災害」によって引き起こされます。

突然の雨漏りに慌ててしまうかもしれませんが、どちらも保険・法制度によって保証される可能性があります!

まずは、被害を広げないためにも落ち着いて応急処置を行いましょう。

また、新築で雨漏りが発生した場合、まずは新築工事を行った施工会社へご連絡する事が大切です。

ただし、対応が不誠実で信頼できないという場合には、第三者機関や違う施工業者へご相談されることも選択肢の一つとなります。

雨漏り専門赤外線調査.comでは、住宅で発生した浸水被害の調査~修理まで幅広くご対応可能です!

浸水被害にお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

新築住宅における雨漏り原因としては、多くの場合において「施工不良」「自然災害」によって引き起こされます。

突然の雨漏りに慌ててしまうかもしれませんが、どちらも保険・法制度によって保証される可能性があります!

まずは、被害を広げないためにも落ち着いて応急処置を行いましょう。

また、新築で雨漏りが発生した場合、まずは新築工事を行った施工会社へご連絡する事が大切です。

ただし、対応が不誠実で信頼できないという場合には、第三者機関や違う施工業者へご相談されることも選択肢の一つとなります。

雨漏り専門赤外線調査.comでは、住宅で発生した浸水被害の調査~修理まで幅広くご対応可能です!

浸水被害にお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。