突然天井から雨漏り発生!こんなときに自分でできる応急処置の方法と修理業者の選び方を雨漏り修理のプロが解説

突然、天井から雨漏りが…!

そんなとき、被害を抑えるには応急処置が重要です。本記事では、天井からの雨漏りの原因を分かりやすく解説し、自分でできる応急処置の方法や、やってはいけないNG対応についても紹介します。

雨漏りによる二次被害や漏電を防ぐための注意点を確認し、適切な対応でご自宅の安全を守りましょう!

天井からの雨漏りの原因

天井からの雨漏りは、さまざまな要因によって発生します。

一般的に考えられる原因には、屋根や外壁の劣化、施工不良、または防水シートの損傷などが挙げられます。屋根の劣化には、瓦やスレートのひび割れ、コーキングやシーリング材の劣化、防水処理の不十分さなどが含まれます。

また、台風や豪雨といった自然災害により屋根がダメージを受け、屋根材の一部が破損して雨水が侵入するケースもあるのです。

特に日本は四季がはっきりしており、温度や湿度の変化も大きいことから、経年劣化が進みやすく、屋根の素材が痛みやすい環境です。たとえば、日光による紫外線で屋根の塗装が剥がれると、雨が直接屋根材に当たってダメージが蓄積されてしまいます。さらに、風によって屋根材が少しずつずれてしまったり、瓦やスレートに微細なひび割れが生じたりすることで、雨水が天井まで到達することが起こります。

また、外壁にひびが入っている場合やベランダなどの防水シートが劣化していると、そこから雨水が建物内部へ浸入することもあります。天井からの雨漏りは、必ずしも屋根だけが原因ではないため、雨水が浸入してくる場所やその経路を突き止めるためのプロによる調査が必要になる場合も少なくありません。

応急処置の重要性

天井からの雨漏りが発生すると、まず考えるべきは迅速な応急処置です。

雨漏りは放置すると、家の内部や構造そのものに深刻なダメージを与える可能性が高いため、素早く対策を行うことが非常に重要です。応急処置をすることで、天井や床、家財道具が濡れるのを防ぎ、建物の構造へのダメージも最小限に食い止めることができます。

雨漏りを放置すると、時間の経過とともに次のような二次被害が発生するリスクが高まります。

カビや黒ずみ・雨染みの発生

水分が室内に長期間留まることでカビが繁殖し、天井や壁にカビ、雨染みや黒ずみが現れることがあります。

カビは建材を痛めるだけでなく、アレルギーの原因となることもあり、健康への悪影響も見逃せません。

シロアリの発生

建材の腐食や劣化

漏電の可能性

自分でできる応急処置の準備と方法

応急処置の準備

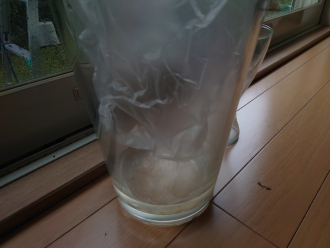

■バケツや洗面器

滴り落ちる雨水を受けるために必要です。天井からの水滴をしっかりと受け止め、床への浸水を防ぎます。複数箇所からの漏水に対応できるように、できれば複数のバケツや洗面器を準備しておくのがおすすめです。

■雑巾やタオル

バケツに水滴が落ちる際の跳ね返りを防ぐために、底に敷きます。これにより、水滴が落ちたときの音も軽減されるため、夜間などでも比較的静かに対応ができます。

■ブルーシートや大きめのビニール袋

床や家財道具を保護するために使用します。ブルーシートは広範囲の雨漏りにも対応できるため、天井全体を覆う形で使用することができます。大きめのビニール袋は、壁や窓からの雨漏りにも効果的です。

■養生テープ

ブルーシートやビニールを固定する際に役立ちます。壁や天井に直接貼ることもできますが、粘着力が強すぎると壁紙を傷める可能性があるため、養生テープのように剥がしやすいものを選びましょう。

■吸水シートやペットシート

水分を素早く吸収できるため、床に置いたり、壁に貼り付けたりして水の拡散を防ぎます。ペットシートや吸水シートは吸水力が高いため、バケツが使えない狭い箇所や窓枠の雨漏り対策にも便利です。

応急処置の方法

雨漏りが発生した際には、次の方法で応急処置を行いましょう。手順を守り、できるだけ安全に対処することが大切です。

雨漏り箇所を見定め、バケツなどの容器で雨水を受け止める

天井から水が滴り落ちてくる場合、まずはその箇所を特定しましょう。

もし滴り落ちる箇所が複数にわたる場合は、それぞれに対応するために複数のバケツを準備します。この際、内部に雑巾や吸水シートを敷くことで跳ね返りを防ぎ、周囲への水の飛散を抑える効果があります。バケツの下にもタオルを敷いておくと安心です。

適宜、バケツに溜まった水を捨てて対処しましょう。

床や家具を保護する

床や周囲の家具に水がかからないように、すばやくカバーシートやビニール袋で保護を行いましょう。また、動かせるものは移動してしまいましょう。これだけでも雨漏り被害を最小限に抑えることができますよ!

広範囲の漏水にはブルーシートを使用

天井や壁全体にわたる雨漏りが発生している場合、ブルーシートで広範囲を覆い、雨水が集まるようにします。シートの下端をバケツに向かって細くすぼめて固定することで、漏斗のように雨水を誘導できます。固定には養生テープを用います。テープが剥がれてシートが落ちないようにしっかりと貼りましょう。

壁や窓からの雨漏り対策

漏電には注意しましょう!

雨漏りが電気設備や家電製品に及ぶと、漏電のリスクが生じます。特に、築年数が古い建物では配線の劣化が進んでいる場合も多く、漏電や火災の原因になります。

電気製品の周囲で雨漏りが発生しているときは、速やかにブレーカーを確認し、異常がある場合には電力会社などに連絡を取りましょう。

天井の雨漏りでやってはいけないNG応急処置

NG応急処置1:水が漏れている箇所を無理に塞ぐ

雨漏り箇所を直接塞いでしまうと、雨水の流れが滞り、建物内部に水が溜まってしまうリスクが高まります。

例えば、コーキング材や防水テープなどを使って水が漏れ出すポイントをふさぐと、一時的には雨水の落下が止まるかもしれません。しかし、雨水が建物内部に閉じ込められると、壁や天井内部に浸透し、腐食やカビの発生原因になります。特に天井裏に水が溜まると、建物の構造材が腐食しやすくなり、耐久性を損なってしまう恐れもあるのです。

さらに、雨漏りの原因が特定できなくなるというデメリットもあります。

コーキングで塞ぐことで、水の流れが見えなくなり、後の調査が難しくなってしまいます。

NG応急処置2:釘や板で無理に固定する

天井から水が漏れる箇所をカバーしようとして、板や釘を使って固定するのも避けるべき方法です。

釘を打ち込むと、天井材や壁材に新たな穴を開けてしまい、その穴から水がさらに浸入してしまうリスクがあります。

また、板を天井に貼り付けても、その板の上に水が溜まり、時間が経つにつれて天井材が水の重さに耐えられず崩落する可能性が出てきます。特に天井の下地材が劣化している場合、釘を打ち込むことで簡単にひび割れたり、さらに穴が広がることがあります。

応急処置をする際は、あくまでも「一時的な処置」に徹し、釘を打ち込むような構造に負担をかける方法は控えましょう。根本的な解決を図るためには専門業者の点検・修理を優先するようにしましょう。

NG応急処置3:雨天時の屋根に上がって作業する

雨が降っている最中に、屋根に上がって応急処置を行うのは非常に危険です。

滑りやすくなっているため、転落や滑落のリスクが大きく、特に経験がない人にとっては非常に危険な作業です。天候が悪い中での屋根の作業は、通常プロの業者であっても慎重に行いますが、それでも事故が起こることがあります。また、屋根材が濡れていると、足元が滑りやすくなるだけでなく、誤って屋根材を傷つけてしまうリスクもあります。

NG応急処置4:雨漏りを放置する

応急処置ではありませんが、雨漏りに気づいていながら放置することもNGな対応です。

軽度の雨漏りであっても、時間が経過するごとに建物に浸水し、建材が水を含んで腐食が進行してしまいます。また、放置することでカビが発生し、家の空気環境が悪化するほか、室内にシロアリが発生するなどの二次被害が発生する可能性もあります。特にカビの発生は、住人の健康に悪影響を与えるリスクが高いため、早めの対策が重要です。

天井からの雨漏りが発生した場合、応急処置にとどまらず、速やかに専門業者に依頼して点検・修理を行いましょう!

雨漏り時に漏電を防ぐための注意点

雨漏りは建物の構造や内装に悪影響を及ぼすだけでなく、漏電のリスクも高まるため、安全確保が大変重要です。漏電が発生すると、家電製品の故障や感電事故、さらには火災に至ることもあり、迅速な応急処置と正しい対策が欠かせません。

雨漏り時に漏電を防ぐための具体的な注意点や安全な対処法について詳しく見ていきましょう!

雨漏りが引き起こす漏電のメカニズム

雨漏りによる漏電は、天井や壁、配線周辺に水が浸入し、電気回路がショートしてしまうことが主な原因です。一般的に電気設備や配線は絶縁処理が施されていますが、経年劣化や外的要因で絶縁性が損なわれていると、水が配線に触れることで短絡(ショート)が起こりやすくなります。

特に、築年数の経過した建物や湿気がたまりやすい箇所は注意が必要です。

絶縁性が損なわれた電気回路に水が触れると、漏電ブレーカーが作動して電気を遮断する仕組みですが、万が一作動しない場合は火災や感電の危険が増大します。

漏電防止のための初期対応

天井からの雨漏りを確認した際、まず安全を確保するために電気の供給を遮断します。分電盤(ブレーカー)から該当する部屋やエリアの電源を落とし、電気が流れている状態を避けましょう。

特に、雨漏りが配電盤や電気配線の周辺に及んでいる場合は、家庭全体のブレーカーを落とすことが望ましいです。各電源を遮断する際には、分電盤のブレーカーが確実に動作していることを確認します。

また、「漏電ブレーカー」がある場合は、漏電の兆候が現れた際に自動的に電流が止まるよう設定されているため、異常があれば自動的に電気が遮断されます。

漏電ブレーカーが作動した場合は、状況が改善するまで電源を再度入れるのは避け、原因が解消されるまでは、専門の電気業者による点検を行ってください。特に、長時間にわたる雨漏りや大規模な浸水では電気設備全体に影響が及ぶ可能性があるため、素早い対応が肝心です。

雨漏り箇所と電気設備の距離を確保しましょう

雨漏りが発生した際は、濡れている部分から電気機器や家電製品を速やかに遠ざける必要があります。雨漏り箇所から一定の距離を保つことで、万が一水が伝ってきても、感電や漏電による事故を防ぐことが可能です。特に、漏電しやすい機器として以下の家電や設備に注意が必要です。

✅家電製品

✅コンセントや電源コード

✅照明機器

特にコンセントが濡れた場合、感電や漏電のリスクが高まります。

雨水が伝ってコンセントやプラグに触れると短絡(ショート)しやすいため、コンセント周辺に水が浸入した場合は使用を中止します。

天井からの雨漏りの場合、天井付近の照明器具に水がかかることがあるため注意が必要です。

応急処置後に行うべき初期対応と修理業者依頼のポイント

雨漏りが発生した場合、応急処置によって一時的に被害を最小限に抑えることはできるものの、根本的な解決には至りません。応急処置後にどのような対応を行うかが、雨漏りの再発防止や建物の安全性を確保するうえで極めて重要です。

また、適切な修理を行うには、信頼できる修理業者の選定も欠かせません。応急処置の完了後に行うべき初期対応と、修理業者への依頼のポイントについて詳しく解説します。

応急処置後の確認事項と初期対応

応急処置を行った後には、被害の状況や原因の確認が必要です。応急処置によって一時的に雨水の侵入を防げても、根本原因が解決されない限り再度雨漏りが発生する可能性が高いためです。初期対応として行うべき確認事項は次の通りです。

✅雨漏り箇所の特定

✅水濡れ状況の記録

✅安全確認

✅乾燥作業

どの部分から雨水が侵入しているのか、可能な範囲で確認します。天井や壁、窓枠、ベランダなど、雨漏りしやすい箇所を重点的に調べるとよいでしょう。

加えて、天井や壁紙が濡れている箇所、家財道具への水滴の影響などを、写真や動画で記録しておきます。後から修理業者に状況を伝える際や、保険請求時に役立ちます。

電気機器やコンセント周辺の水濡れがある場合は、漏電リスクがあるため、必要に応じて分電盤のブレーカーを落とし、安全を確保します。また、床に水が漏れた際は滑りやすくなるため、転倒にも注意が必要です。

可能であれば、濡れた部分を乾燥させるために、除湿機や扇風機を使用し湿気を取り除きます。ただし、電気を使用する際には漏電に注意し、安全を最優先に行いましょう!

応急処置後にこのような初期対応を行うことで、被害範囲を正確に把握でき、必要な修理を効率よく進める準備を整えることができます。ぜひ参考にしてみてくださいね。

修理業者選びの重要性

雨漏りの原因は、屋根や外壁、ベランダ、防水層の劣化など、さまざまな場所に潜んでいる可能性があります。適切な修理を行うには、原因をしっかりと調査し、根本的な解決策を提案してくれる信頼性の高い修理業者に依頼することが重要です。

雨漏り修理の専門業者を選ぶ際には以下のポイントを重視するとよいでしょう。

✅専門知識と経験

✅調査方法の種類

✅費用に透明性

✅保証制度の有無

経験豊富な業者であれば、雨漏りの原因究明がスムーズに進み、適切な修理方法を提案してくれる可能性が高いです。屋根や外壁、防水工事に精通している業者であることを確認しましょう!

雨漏りの原因を特定するためには、目視検査だけでなく、散水試験、サーモグラフィーなどの調査方法が用意されている業者が望ましいです。複数の調査手段を持つ業者であれば、状況に応じた柔軟な対応が期待できます。

また、雨漏り修理には費用がかかるため、見積もりの際に費用の内訳や追加料金の有無について確認することが大切です。見積もりを複数の業者から取ることで、適正価格を把握できます。

修理後に再度雨漏りが発生した場合の対応や、施工保証があるかを確認しておくことも大切です。保証があれば、万一の際にも安心ですよ。

業者に依頼する時に伝えておくとよい情報

修理業者に依頼する際には、雨漏りの状況についてできる限り詳細な情報を伝えることでよりスムーズなやりとりが可能です。特に、応急処置後の状況や確認した被害箇所、雨漏りが発生した日時や頻度など、次のような情報が有用です。

✅雨漏り発生時の状況

✅漏水の頻度と量

✅過去の修理履歴

✅被害の記録

大雨や台風、強風などの特定の気象条件で発生したのか、それとも通常の雨でも発生するのかを伝えます。これにより、原因箇所の絞り込みが容易になります。雨漏りが一時的なものなのか、連続して発生しているのか、漏水の量が多いか少ないかも確認して伝えましょう!

過去に雨漏り修理を行っている場合、修理箇所や内容を伝えておくことで、業者が状況を把握しやすくなります。

天井や壁、家財道具の水濡れ状況を写真や動画で記録し、見せることで、現地確認がスムーズに行えます。

天井からの雨漏りも雨漏り専門赤外線調査.comにお任せください

天井からの雨漏りは、家屋の内装や構造部分に深刻なダメージを与える可能性が高く、放置すると家全体の劣化やカビの発生、さらには健康被害に繋がることもあります。そのため、迅速かつ正確な原因特定と適切な対応が欠かせません。しかし、従来の目視や破壊を伴う調査方法では原因の特定が難しく、調査コストも高額になりがちです。

そこで、私たち雨漏り専門赤外線調査.comは、最新の赤外線サーモグラフィーを用いた非破壊検査で、原因箇所を正確かつ迅速に特定します!

赤外線サーモグラフィー検査は、温度差を視覚的に捉えることで建材内部の異常を浮き彫りにし、雨水の侵入経路や漏水箇所を特定します。これは、目に見えない屋根裏や壁の内部での雨漏り検査に非常に有効であり、建物を壊すことなく調査が可能です。

また、非破壊検査は、天井や内装材を壊さずに調査を行うため、事前の準備や修復費用の負担を軽減でき、作業もスムーズに進行します。さらに、検査データを基に原因を正確に診断することで、効率的で確実な補修プランを立案し、再発防止策も含めてご提案します。

雨漏り専門赤外線調査.comでは、経験豊富な技術者が専用機材を駆使し、最適な方法で調査と対策を行います。突然の雨漏りでお困りの際には、安心してご依頼ください!